Повесть Тимура Пулата «Скажи смерти: Нет!» рассказывает о последних днях жизни известного крымского общественно-политического деятеля, первого председателя правительства Крымской Народной Республики, организатора I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана. Как известно, он был зверски убит большевиками 23 февраля 1918 года. Писатель, мастерски используя различные языковые средства, передает внутреннее состояние крымскотатарского лидера, раскрывая его душевные качества, высокую нравственность и интеллект. В повести задействованы реальные исторические личности того периода, описаны действительные события.

Ранее Avdet публиковал перевод известного рассказа «Къарылгъачлар дуасы» Тимура Пулата.

I

Всю последнюю неделю Номан Челебиджихан провел в родовом доме в Буюк-Сонак, в кругу близких родственников. Все заметили, как он осунулся, помрачнел – в глазах не было всегдашнего живого огненного блеска, на висках и усах пробилась ранняя проседь.

В предыдущие два-три месяца, самые бурные и судьбоносные в его жизни, Номан лишь несколько раз наведывался к хворому отцу – Ибрагим-бею, коннозаводчику, недавно вконец разорившемуся вместе с банком, где он хранил все средства семьи. Отец выглядел сильно постаревшим, немощным, охладевшим ко всем родичам и к Номану тоже.

Домашние уже знали из газеты «Миллет» о добровольной отставке Номана со всех занимаемых, правда, недолго, постов в правительстве и Курултае, дабы избежать раскола в его рядах, что погубило бы дело всей его жизни.

Родичи деликатно старались не говорить с ним на эти и подобные темы и шепотом обсуждали, чем теперь заняться молодому, полному сил человеку.

Номану казалось, что разбитый параличом отец с укором смотрит, не мигая, на блудного сына, которому еще ранее советовал заняться чем-то более достойным мужчины – торговлей, врачебным или адвокатским делом, разведением лошадей, на худой конец, в которых Номан с раннего детства понимал толк. Политику отец сравнивал с банкиром, потерпевшим крах при одном лишь неудачном рискованном шаге. Братья же по отцу – Абдулалим-бей и Эбу-Бекир Челеби склоняли ненавязчиво Номана, чтобы он вернулся к своему истинному, Богом данному призванию – писательству. Тридцать три года – возраст, когда талант бурлит, ищет выхода. Первые опыты были очень удачными – ведь по сей день в крымскотатарских школах, младших классах заучивают наизусть его трогательные стихи – «Кобелек» и «Сары тюльпан», а старшеклассники разбирают на цитаты рассказ «Къарылгъачлар дуасы».

Для начала, дабы возбудить творческую фантазию, дяди готовы были выложить деньги на его поездку по экзотическим странам – в Индию, Китай, Японию, как они делали не раз, финансируя учебу Номана в университетах Стамбула и Петербурга. Вернувшись со свежими впечатлениями из заграничного вояжа, Номан должен запереться в своей комнате в доме отца и засесть за большой роман.

Подобного мнения был и тесть – Сеит Абди Аджи, богатый торговец из Кезлева, только с условием, что Номан засядет за роман в его просторном имении, куда он забрал свою дочь из-за частых поездок зятя по делам в Бахчисарай и Акъмесджит. Фанатично увлеченный идеями, Номан, казалось, охладел к жене, а она, страдая, подумывала даже: не увлекся ли муж в большом городе какой-нибудь молоденькой революционеркой?

«Нет, – успокаивал ее отец, – если Номан и женится на ком, то женится на самой революции…» Так он отшучивался, зная порядочность и высокую нравственность Номана, который не позволит себе никаких интрижек на стороне.

– Спасибо, я подумаю, – вежливо отвечал Номан на предложение родичей перед тем, как на целый день уйти далеко в степь, поначалу пешком, не обращая внимания на ревнивый зов любимого коня по кличке Фарий [1], который всякий раз, выглядывая из хлева, норовил выскочить вслед за уходящим хозяином.

– Может быть, и вправду запереться отшельником в доме и писать. Заодно, ухаживать за отцом. Ведь дом обветшал без хозяина, – замечал Номан запустение и в саду, где он любил работать в каждый свой приезд на каникулы: подрезал яблони и орешины, рыхлил почву, сажал цветы. Созерцание их буйного цветения и вдохновило начинающего поэта на первый творческий опыт, окрашенный любованием природой и легкой меланхолией.

Сары тюльпан

Ильк баарьни муджелеген сары тюльпан,

бари бойле солмасайдынъ ич бир заман.

Гузель ёсма гьондженъ иле эндамынъны

эр кунь север, опер эдим сайгъыларман.

Гонълюмизни хошландырдынъ, сары тюльпан,

мен де сени эльден, ельден къыскъанман.

Узакълардан, коктен, ерден чокъ суемен,

кунешлернинъ, йылдызларнынъ козю яман.

Сары тюльпан, багьчамызны шенълердирдинъ,

пек аз заман къырыкъ гоньлюм эглердиндинъ.

Ярынъ сен де къырыладжакъ, оледжекъсинъ,

оледжекъсенъ бу джихангьа ничюн кельдинъ?

Желтый тюльпан

Тюльпан мой желтый – чудо марта,

Цветешь ты долгожданный, все не увядая

Я что ни день целую твой бутон,

Девичий стан тонкий обнимая.

Ты сердцу моему услада, желтый брат,

От всех ветров, невзгод укрыть тебя я рад.

Ревнуя к небу и земле родной,

К жáру солнца, холоду звезд, выстроившихся на парад.

Тюльпан мой желтый – чудо сада,

Израненное сердце от взгляда твоего замрет,

Как жаль – вдруг завтра сломается, умрет,

Тогда зачем в наш мир пришел, мой брат?! [2]

Номан уходил далеко, полной грудью дыша степным терпким воздухом, пока у заветного валуна – голубого с красными прожилками не садился, чувствуя усталость.

Все эти дни его волновала одна и та же мысль: «Как бы поступил на его месте Исмаил-бей Гаспринский?»

Четыре года назад, когда кончилась земная жизнь учителя, было другое время – время, когда его ученики – Челебиджихан и Сейдамет – лишь нащупывали пути к возрождению крымской нации по заветам Исмаил-бея.

Гаспринский никогда не стремился занять какие-то высокие должности и иметь привилегии. В его время царская власть не двигала бы крымского татарина к такой должности, даже если бы он был намного талантливее, образованнее любого присланного в Крым чиновника.

С тех пор за очень короткий срок сменилась целая эпоха. После Февральской революции и отречения царя от престола, Челебиджихан, его сторонники надеялись, поверив в лозунги демократов и кадетов, добиться для Крыма хотя бы автономии. Не предвидели они, что за оставшиеся до конца года месяцы все радикально изменится. Общественная обстановка уже позволяла ставить вопрос о независимости полуострова.

В тот короткий период острые споры, пламенные речи не могли не внести разлад в Курултай. Белые-красные, большевики, коммунисты каждое их острое слово, выливалась в свинцовые пули, которые рикошетом били по Курултаю и правительству.

Валун, на котором сидел Челебиджихан, всматриваясь в степную даль, окутанную легким зимним туманом, оброс мхом. Номан называл его «заветным», потому что валун своим теплом как бы помогал правильно оценивать, что произошло, не только рождая суровые, а порой и горестные мысли, но и творческое вдохновение.

Здесь во время отдыха на каникулах родилось другое его стихотворение, когда он залюбовался пробегающей мимо девочкой-школьницей, пустившейся вдогонку за краснокрылым мотыльком-степняком, размахивая феской.

Кобелек

Бир кобелек уча-къона багъчаларда кезерди

эрылгъанлар къарт замбакълар бу мелектен безерди.

Безмей онынъ алтын йипек къанатлары, тюллери, –

сальте опер, охшар эди тюльпанлары, гуллери.

Бир мектепли къызчыкъ корьди, бунъа ичтен туташты,

– Сени, сени тутайым, – деп, феси эльде къошты.

Къувалды – еталмады,

атты феси – урамады,

кобелеги тутмады,

бир даа сонъ корамады…

Чюнки о бир яш гьонджеге опе-опе япырашакъ,

япракъларнынъ кольгесинде корюнмеден гизленмишти…

Мотылек

В саду, порхая, мотылек искал усладу,

А лилиям наш ангелок шептал нескладно,

Да и сирени примелькались, ему надоели,

К тюльпанам, розам припадал, рисуя карусели.

Тут над девицей пролетел наш мотылек степной,

«Тебя я догоню», – прикрикнула она, в руке сжимая феску,

Гонялась во всю прыть, забыв пути домой,

Метала феску красную, ослушнику в отместку.

Мотылька – жаль – не поймала,

«Где же ты?», – в сердцах сказала.

Мотылек наш – огневик-любовник розы алой

Так и пропал в тени ее листвы опалой [3].

II

На седьмой день затворничества Номана повалил первый за эту зиму снег. На рассвете Челебиджихан услышал стук копыт по мерзлой земле. Подумал, не его ли конь выскочил в нетерпении из загона, приглашая хозяина на раннюю прогулку.

Первые дни, когда хозяин не седлал коня, а шел к холмам пешим ходом, Фарий, в недавнем прошлом дикий жеребец, с трудом прирученный Номаном, фыркал, недовольно мотая головой, и постукивал копытом, когда видел, что Челебиджихан, лишь погладив его по гриве, шагал дальше от дома. Пару раз, выскочив из загона, даже скакал за ним, но Номан, желая быть наедине, приказывал Фарию возвращаться назад. Упрямый, как и его хозяин, конь до смерти не хотел, чтобы его ставили каждый раз впереди брички, отвозившей Ибрагим-бея по унылой дороге в Джанкойскую лечебницу на очередной осмотр к табибу[4] , что случалось теперь все чаще и чаще.

Стук копыт становился все отчетливее, и Номан, набросив на плечи овечий тулуп, вышел за ворота.

Недалеко от дома, у колодца, вздыхая, сползал с лошади маленький, грузный человек, в котором Номан с трудом узнал имама медресе Акъчора близ Джанкоя Веиса Аджи. У него вместе с другими студентами изучал шариат и Номан.

От переживания, забыв поприветствовать хозяина, Веис Аджи начал торопливо:

– Хазрат[5], простите, что приехал к вам с недоброй вестью… Красные большевики захватили Акьмесджит… арестовывают и расстреливают ваших соратников… Наши мусульманские полки отважно сражались, но были рассеяны… Видимо, птицы Абабиль [6] где-то задержались в пути и не смогли прийти им на помощь, – торопливо рассказывал Веис Аджи, почему-то глядя все время поверх головы Номана, словно боясь увидеть реакцию муфтия на дурную весть.

От сильного волнения лицо Челебиджихана побледнело, лоб покрылся испариной, но он упрямо повел плечами, будто сбрасывая с себя нервное напряжение.

Аджи был из потомственных греков, нареченный с рождения – Барба, но приняв ислам, он изменил имя на Веис [7]. И когда о чем-то сильно переживал, забывал отдельные крымскотатарские слова и изъяснялся, примешивая греческие:

– Они берут всех подряд. На глазах верующих увели папаза[8] джанскойской кильсе. Вот какие дни мы переживаем… конец света. – И Веис Аджи умолк, уловив во взгляде Номана решимости к действию.

Хотя в начале января большевики уже подступили к Кезлеву и Бахчисараю, оттесняя белогвардейцев и остатки мусульманского корпуса, созданного Курултаем для защиты Крыма от анархии и беззакония, Номан не думал, что так быстро падет и Акьмесджит – последний оплот защитников Крымской республики.

– Я еду! – заявил Челебиджихан, шагнув к дому. – Аджи зайдите, согрейтесь, пока я переоденусь…

– Вай! Вай! Вам нельзя ехать одному, хазрат, – замахал руками Аджи. – В смутные дни на дороги выползают со своих нор всякий балтыр-баджаки [9]. Грабят и убивают… Разрешите, я провожу вас до Джанкоя, а там предадимся воле Всевышнего.

Фарий с радостью пригнулся для того, чтобы хозяин мог быстро вскочить в седло и зацокал копытами, пытаясь все время обогнать лошадку имама и, желая покрасоваться перед ней.

Поторапливая следом свою куцую лошадку, Веис Аджи оценил решимость муфтия без оглядки на опасности, подстерегаемые в пути, ехать в Акьмесджит.

«Узнаю своего талиба [10]», – со смешенным чувством гордости и тревоги подумал Веис Аджи, вздыхая.

В мечети медресе Акьчора они сотворили молитву-дуа:

«Даима девлет, насибу дженнет, ханелерге берекет,

укюметимизге девлет, топракъларына берекет, аскерлерине

кьувет, барышыкь огьрунда мувафакъиет Алла насип эйлесин.

Амин!» [11]

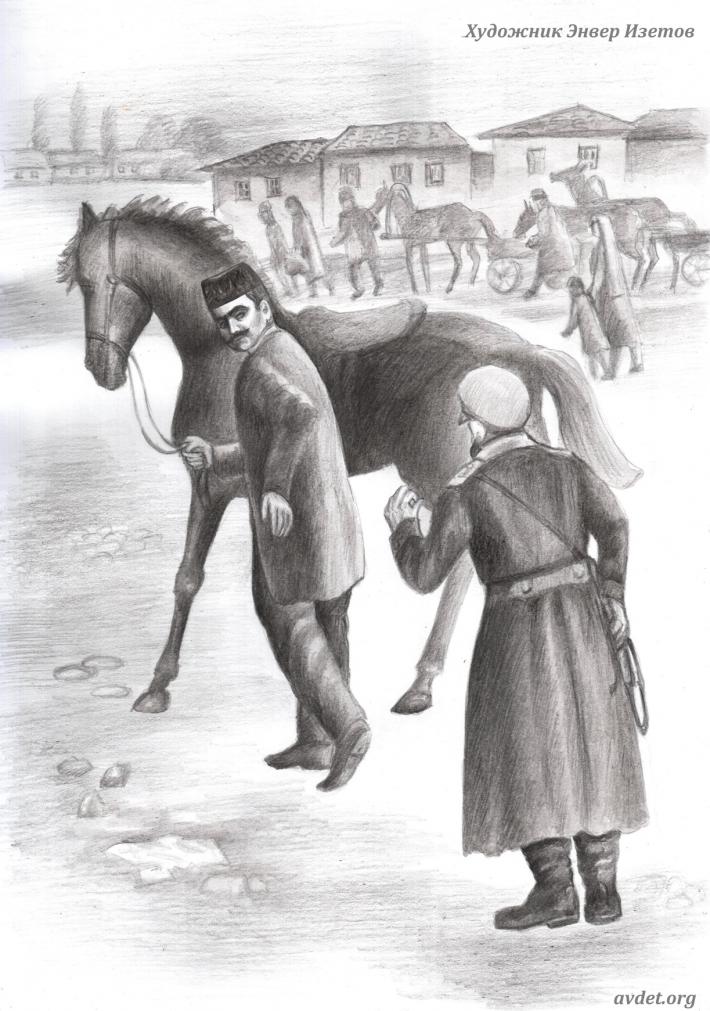

Выйдя затем к лошадям, Веис сомнительно закачал головой:

– Куда вы теперь дальше? Джанкой заполонили бежавшие отовсюду белогвардейцы и гражданские, не проехать, не пройти… Послушайте, хазрат, езжайте дальше не на своем красавце-коне, один вид которого привлечет с десяток разбойников и грабителей. Садитесь на мою каурую, а вашу я отведу в Буюк-Сонак… Будет ждать вашего благополучного возвращения… А мою, наполовину облезлую… Если, не дай Господь, грабители положат на нее глаз – сразу спешивайтесь и расставайтесь с ней, чтобы не нанесли вам вреда…

Номан в ответ тряхнул плечами, словно отгоняя дурное видение: глаза его заблестели и впервые за много дней он улыбнулся, отчего лицо его одухотворилось, будто он вновь, будучи студентом медресе, читал нараспев суры Корана под пристальным взглядом Веис Аджи.

Челебиджихан прижался лицом к морде Фария, прощаясь со своим конем, и ему почудилось, что в глазах коня сверкнули слезы.

Конь еще долго брыкался, пытаясь сбросить с себя Веис Аджи, тщетно пытающегося повернуть упрямца на тропу, ведущую обратно в Буюк-Сонак. Чалма на голове имама, завернутая вокруг фески, лентой сползла вниз, едва не потянув за собой к земле и самого Аджи…

III

На улицах Джанкоя, еще недавно мирного, размеренного города, было столпотворение. Все пространство плотно забито повозками, доверху гружеными всякой абур-чубур [12], двуколками, в которые были впряжены мужчины, женщины и даже дети, отчего казалось – город уплотнился и сжался в своих границах и превратился в один большой гудящий базар. Ни пройти, ни проехать. В ушах стоял звон от криков – кого-то звали, отставшего, потерявшегося. Крики отовсюду — такое ощущение, что почти половина города пропала без вести в общем хаосе.

В ощущение хаоса добавляли свою лепту и солдаты, возводившие вокруг зданий заграждения из мешков с песком, а на площадях и вдоль широких улиц рыли окопы.

В городе орудовали отступившие от Акьмедсжида белогвардейцы барона Фердинанда Врангеля, учредившего в Джанкое временную ставку и объявившего себя спасителем России.

У первых домов на окраине Джанкоя Челебиджихан спешился и повел тощую каурую на поводке. Толпы беженцев, державшие неизвестно куда путь, пугали лошадь криками, освобождая перед собой дорогу.

Среди них было множество крымских татар. Некоторые, узнав Номана, долго с любопытством смотрели ему вслед, а попадались и такие, кто, видимо, смущаясь чего-то, едва завидев муфтия, отводили глаза, из которых выветрилась надежда, а зрачки словно купались в черной пелене.

Из этого грохочущего в нестройном параде повозок, пеших беженцев, шатающихся от уныния и усталости, вдруг раздался удивленный возглас:

– Челебиджихан, вы ли это?!

Номан задержал шаг и с трудом узнал в окликнувшем его бывшего адъютанта губернского главы Богданова – Ржешевского, получившего звание полковника, хотя грязный, местами изодранный мундир офицера резко контрастировал с его высоким воинским званием.

Полковник спрятал за спиной нагайку, которой было замахнулся на солдата, роющего окоп, и цепко глянув на Номана, спросил:

– Куда путь держите, голубчик?

– В Акьмесджит, – нехотя молвил Челебиджихан.

– Идете под расстрел? – иронично поднял брови Ржешевский. – Вы слышали, что творит там большевистская банда Маркса-Ленина!? Массовый геноцид. Всех подряд – и семьи царских офицеров-патриотов и крымских татар… И знаете, кто всем этим заправляет, – фурия, демон крови – Розалия Самойловна Залкинд, по большевистской традиции космополитизма, отказавшаяся от имени и фамилии отца с матерью и назвавшаяся Землячкой…

– Слышал… – Номан смахнул со лба пот. – Еду к своим землякам-соратникам…

– Вон ваши земляки, – кивнул Ржешевский в сторону проезжающей мимо повозки с детьми. – Езжайте с ними. У народа звериный нюх, он знает куда идти и где спасаться, и вы с ними спасетесь. – Полковник говорил так фамильярно, ибо был лет на пятнадцать старше Номана: во время допроса Челебиджихана губернатором Богдановым он хорошо изучил всю его подноготную.

Увидев, что Номан промолчал, а только до хруста сжал пальцы, добавил со вздохом:

– Жаль, что мы тогда у губернатора не заключили союз с вашими мусульманскими эскадронами, упрямец вы мой! Сейчас Белая гвардия и крымские татары утопили бы красную заразу в Черном море…

– Вы ведь сами не захотели выслушать крымских татар, понять их чаяния, а пошли на насилие, арестовав меня, – делая простодушный вид, ответил Номан.

– Но вы отказались помочь России в войне и послать на фронт свои три мусульманских полка… А теперь, видите, какая заваруха. Россия гибнет и ваш Крым вместе с ней… – развел руками театрально Ржешевский, изрядно поседевший, исхудавший, потерявший офицерский лоск с того времени, когда сидел в приемной у губернатора. – Это было вашей трагической ошибкой… За что вас и заключили в тюрьму – по законам военного времени.

– Это не ошибка, – в Номане пробудился его полемический дар. – Принцип нашего Курултая – ненасилие, мирная борьба, она исходит из менталитета нашего народа. Не ввязываться ни какую военную авантюру, не проливать чью бы то ни было кровь. – Номан резко дернул за поводок лошадь, потянувшуюся было за проезжающей мимо повозкой с сеном.

– Ненасилие! – усмехнулся Ржешевский. – А при ханах вы расширяли территории уговорами и дипломатическими улыбками? Сколько крови пролито…

Временами Номану приходилось повышать голос, чтобы пересилить шум и крики вокруг. На мгновение ему даже показалось странным – все вокруг гибнет, а они – царский офицер и житель Крыма – спорят, но Челебиджихан увлекся, говоря о наболевшем.

– Во времена ханов мы были сильны, свободны и многочисленны. Но царская империя, которую вы желаете спасти, господин Ржешевский, покорив крымских татар, рассеяла их по миру… До оккупации нас было четыре миллиона, а к сегодняшнему дню осталось всего сто тысяч… Мы объявили Крым независимым, чтобы сохранить ядро народа и окончательно не исчезнуть с лица земли…

Полковник Ржешевский, за спиной которого солдаты продолжали рыть окопы, выслушал Номана, почесывая нагайкой бороду.

– Послушайте! – вдруг повысил он голос, желая смутить Челебиджихана. – Знаете, на кого вы похожи..? Вам попадалась в руки книга Сервантеса – «Дон Кихот»?

– Да, я читал ее на турецком и на русском…

– Вот о чем я подумал: вы, Челебиджихан на этой кляче… едете бороться с ветряными мельницами…

– Бороться? Не знаю. Я всегда принимаю решения сообразно обстановке. – Утомившись от бесполезного спора, Номан помахал полковнику рукой и шагнул, дернув лошадь за поводья, а Ржешевский неожиданно в ответ взял под козырек.

Солдат в окопе также машинально приложил руку к виску, наверное, думая, что командир беседовал с очень важным господином.

Не успел Челебиджихан отойти на десяток шагов, как Ржешевский окликнул его:

– Хочу сообщить вам новость последних часов. Ваш соперник Джафер Сейдамет добился аудиенции у барона Врангеля, прося спасителя России взять крымских татар под свое покровительство. Поклялся верности белому движению, обещая отдать под общее командование татарские эскадроны… Фердинанд Петрович согласился признать Сейдамета лидером крымских татар и заключить с ним соглашение о сотрудничестве… Как? Вас заинтриговала моя информация…?

– Нисколько, – ответил Челебиджихан, вскакивая на изнуренную лошадь и удаляясь от словоохотливого полковника.

IV

Челебиджихан въехал в Акьмесджит со стороны Воронцовского сада, спешился и повел за собой изможденную дорогой лошадь, которая часто обнюхивала его спину, никак не привыкнув к новому хозяину.

Оранжерея, прилегающая к имению самого богатого жителя города Крымтаева, была гордостью хозяина, который часто водил туда гостей полюбоваться обилием редких для здешних мест цветов и цветущих кустарников. Все многоцветье Крыма было замешено с экзотикой из Японии, Индии, Китая, Африки.

Не менее привлекательным был и сам сад, где деревья и кустарники, окруженные оградой из туфового камня и гранита, соревновались между собой красотой цветущих крон, причудливым изгибом стволов, сплетенных так, что по ним можно было, изучать различные геометрические фигуры, чем также гордился экстравагантный хозяин.

Еще не подойдя вплотную к Воронцовскому саду, Номан почувствовал резкий запах гари. В саду слышался звон пил и стук топоров, а на полянах, где были срублены вечнозеленые деревья, горели костры: вокруг них грелись шумные красноармейцы в серых шинелях. По оранжерее, где еще недавно толпами бродили горожане, чтобы запечатлеть момент цветения лотоса, что случалось по слухам лишь раз в году, бродили гвардейские кони, выбивая копытами из-под снега траву и стебли увядших цветов.

Через разбитую ограду Номан разглядел всю панораму трехэтажного особняка, куда Челебиджихан был приглашен не раз гостеприимным хозяином. Сейчас перед его глазами предстала картина полной разрухи и разграбленного дома. Две мраморные фигуры львов, лежавших по бокам здания, как хранители рода и семьи, были изувечены то ли топором, то ли кувалдой, а на фонтанах разбиты гранитные чаши, хотя вода из них продолжала вытекать ржавыми струями, растекаясь лужами вокруг особняка.

По тому, как у главного входа в особняк переминались с ноги на ногу два солдата, Номан понял, что в имении Крымтаева расположился штаб новой власти.

В самый первый свой визит сюда идеи Номана были поддержаны хозяином дома. Крымтаев согласился финансировать издание двух новых газет «Миллет» для крымскотатарских читателей и «Голос татар» – для русских.

Крымтаев сочувствовал всем начинаниям Челебиджихана – оплачивал приезд и проживание в гостинице делегатов Курултая со всех концов Крыма. И хотя Крымтаев сторонился политики, пришел послушать баталии делегатов в зале Диван-Али ханского дворца в Бахчисарае.

«И для меня, возможно, начнется новая жизнь, – любил повторять он – Жаль, Номан, что ты не появился со своими идеями и способностями организатора лет тридцать назад… И моя жизнь пошла бы по иному руслу».

Номан спрыгнул с лошади и решил пойти стороной, обогнув территорию сада и имения, но едва он сделал несколько шагов, как навстречу вышли из проема в стене три красноармейца.

– Эй, татарин! – окликнули Номана. И, подойдя к нему, стали осматривать и похлопывать лошадь по крупу.

– Жаль, что кляча тощая, – сказал один из них, – На мясо не годится… Зато может первозить трупы до рва… Татарин, именем революции лошадь конфискована! – и направил в сторону Номана штык…

Двое других выдернули из его рук поводья, лошадь заржала и подняла передние копыта.

Номан молча смотрел, как они уводят собственность Веиса Аджи, предупредившего Челебиджихана о разбойниках, орудующих на дорогах. Эти конокрады оказались пострашнее – разбой они мотивировали не личными нуждами, а нуждами революции, обосновав грабеж новой идеологией.

«Ничего, – подумал Номан, – Я ведь еще не забыл навыки торпанчи [13], словлю для имама лучшего степняка…» – подумал и усмехнулся с горечью, не слишком ли уверен, что вернется в родную степь?.. И, чтобы отогнать мрачные мысли и предчувствия, стал вспоминать хлебосольного хозяина имения – Крымтаева.

Шестидесятилетний, еще крепкий на вид, полный энергии и идей Крымтаев никогда не распространялся о своей национальной принадлежности, даже когда становился откровенным и говорливым, выпив любимого французского коньяка. Все, кто знал его по торговым делам и кто бывал у него в гостях, были уверены: Крымтаев – караим либо крымчак.

Этих предположений с тремя неизвестными было достаточно, чтобы являться к нему в имение по первому приглашению, ибо Крымтаев магически, без всяких вопросов и предположений располагал к себе веселым нравом и неисслякаемым юмором.

Видя, что первые номера новых газет раскупаются, к деньгам Крымтаева немного денег добавил и тесть Сеид Аджи.

У торговых людей был свой резон в победе крымской революции и независимости полуострова. Долгие годы они изнывали от непомерных налогов, взяток на таможне, поборов жандармов, от нечестной конкуренции московских, петербургских, казанских дельцов-фабрикантов и заводчиков, а то и просто отъема в пользу царских чиновников капитала и имущества.

«Где сейчас Крымтаев и его многочисленная семья? – тревожно подумал Номан. – Имение конфисковано в пользу революции, а сам он, наверняка, в тюрьме ждет приговора… И повезут его труп на кляче Веиса Аджи и бросят в общую яму…»

Думая о судьбе Крымтаева, Челебиджихан не заметил, как уже шагал по городской улице, пренебрегая опасностью. Откуда-то донеслись пулеметные очереди и два одиночных ружейных выстрела в ответ…

Оглушенный этим шумом, Номан остановился у фонарного столба и стал читать грозный приказ:

«Всем бывшим военнослужащим царской и Белой армий и членам их семей, а также татарским активистам Курултая приказано в двухдневный срок зарегистрироваться в районных ревкомах с указанием фамилии, звания, адреса проживания. За уклонение от регистрации – расстрел. Оперуполномоченная ЦИК большевиков – Розалия Землячка. Председатель Крымского губкома большевиков – Юрий Гавен».

«Им важен адрес. Туда и явятся с арестом», – догадался Номан об истинной цели приказа.

И как бы в подтверждении его мрачной догадки из соседнего дома вытолкнули на улицу мужчину с обезумевшими глазами и завязанными за спиной руками. Пока два красноармейца толкали его прикладами вперед, арестованный, как рыба, выброшенная на берег, широко открывал рот и со свистом глотал воздух…

По одной стороне улицы маршировали строем бойцы-красноармейцы, во всю глотку распевая «Интернационал». А по другой, как бы насмехаясь над их рабской покорностью, в развалку, одетые кто во что горазд, опоясанные пулеметными лентами казаки в мохнатых папахах, для которых революция была вольницей, вне законов и правил. Время от времени выкрикивали: «Слава батьке Махно!»

Из этих противоположностей железной армейской дисциплины, своеволия и анархии Номан понял общую картину и общий смысл происходящего.

То ли сдвиг луны, то ли планеты, выстроившиеся в цепочку, нарушили привычный плавный ход времени. Время как бы вырвалось из естественного своего хода, взбесилось, взбунтовалось, рождая, как в десятибалльный шторм, один бунт за другим, восстание за восстанием, сменяя одну кровопролитную войну другой, ломая планы, надежды, устремления – и все за какие-то четыре-пять месяцев…

Именно столько времени отвела история Челебиджихану и его сподвижникам для завершения главного дела своей жизни – построения независимого Крыма. Ибо никто – ни царь, ни бог и ни герой – как поется в красноармейской песне, не мог уложиться в такой срок – взбунтовавшееся время ускользало, и никто и ничто не могло его успокоить, пока оно само не усмирится, захлебнувшись в море крови…

За оградой некогда многошумного городского рынка Челебиджихан заметил слегка присыпанные песком и мусором трупы, от них шел густой, серный, сладкий запах. Такой же запах Номан почувствовал возле Воронцовского сада, вблизи имения Крымтаева…

Торопливо миновав рынок, Челебиджихан сбавил шаг недалеко от здания, еще недавно называвшегося Народным домом – штаб-квартирой различных партий – кадетской, социал-демократической, большевистской, рабочей: они расцвели буйным цветом в эти последние четыре-пять месяцев в Крыму. Почти во всем их программы были похожи на Петроградские партии с подобными названиями, с незначительными поправками на местную специфику.

Сейчас же перед взглядом Номана предстало изрядно обветшалое и разрушенное здание с отверстиями от пуль и снарядов из-за недавних жестоких баталий.

Судя по сосредоточенным лицам красноармейцев возле сохранившегося левого крыла Народного дома, здесь размещался ревком Акьмедсжита.

Из-за Народного дома между Челебиджиханом и Джафером Сейдаметом и вышел наружу долго тлевший серьезный конфликт, который назревал исподволь, незамеченный даже самыми проницательными членами Курултая, такими, как Али Боданинский, не только активно готовивший Курултай, но и принявший руководство его Президиумом. Будучи наставником Номана, помогал тому советами в многотрудном деле главы национального правительства.

Сейдамет – прагматичный до мозга и костей, скрытный, не высказывающий свое мнение наперед и ждущий всегда удобного момента для достижения цели, посчитал, что разгоревшийся спор вокруг Народного дома – удобный случай, чтобы переманить большинство Курултая на свою сторону.

В Номане же рассудительность и хладнокровие политика странным образом уживалось с эмоциональностью, импульсивностью творческой натуры, приводящей его к навязчивой идее, с которой он должен был идти до конца, отвергая доводы разума.

После создания правительства, Челебиджихан решил разместить членов Директории в Народном доме, выдворив оттуда все другие партии. Здание, построенное со вкусом, с архитектурными изысками, виделось ему не просто месторасположением правительства, а неким символом, историческим знаком того, как для крымскотататарского народа началась новая эра, наподобие того, как ханский дворец в Бахчисарае символизировал на протяжении столетий незыблемость и мощь династии.

Сейдамет, никогда особенно не отличавшийся демократизмом и терпимостью к другим родившимся на революционной волне партиям, вдруг воспротивился, заявив во время дебатов в Курултае, что Челебиджихан, говоря о монополии на Народный дом, нарушает Конституцию, утверждающую многопартийность в Крыму, свободные выборы и равенство всех партий. Выселенные же из Народного дома воспримут это как диктаторские замашки «Милли Фирка» и Курултая на единоличное правление на полуострове. Сделавшись злейшими врагами правительства Челебиджихана, партии объединятся в борьбе с Курултаем с риском гражданской войны…

Сейдамет, пытаясь переубедить Челебиджихана, не принимал во внимание свойство его поэтической натуры, хотя и близко дружил с Номаном еще со студенческих лет, a именно, стоять до конца на своем, если идея увлекает и не дает покоя, невзирая на любые доводы окружающий, их трезвое суждение.

Челебиджихан, продолжая настаивать на своем, словно грезил этим: объявление Народного дома Домом правительства означало для него гораздо больше, чем овладение кабинетами и письменными столами, оно означало символ власти, подводившую красную черту под многолетним усилием крымских татар к свободе. С неистовым рвением Номан заявлял соратникам, что если понадобится – готов с помощью мусульманских эскадронов закрепиться в будущем Доме Директории. Эту крамольную мысль ему внушал, ища в этом собственную выгоду, первый коммунист в Крыму – Фердавс, приводя в пример, как в Москве и Петербурге революционные большевики не церемонятся с вооруженным захватом дворов и зданий для ревкомов. Леворадикал Фердавс, желая объединить своих сторонников в Курултае с центристами Челебиджихана, действовал по испытанному большевиками принципу:

«Сначала устроим заварушку, а там видно будет…», что означало: далекие раскаты революционного грома из Петербурга не пощадят не только врагов, но и союзников Челебиджихана, надо лишь выиграть время.

Но Сейдамет стойко стоял на своем и, видя, что число его сторонников в Курултае и среди комиссаров растет, Номан согласился вернуться к теме Народного дома в более благоприятный момент.

В отличие от Челебиджихана, для которого власть олицетворяла служение землякам, и пусть порой, делая ошибки из-за молодости и неопытности – ведь в кои века такая власть давалась судьбой крымскому татарину? Сейдамет – тихий поначалу, незаметный карьерист развернулся во всю мощь своих амбиций, властолюбия, когда понял, что события в России надвигаются так быстро, сменяя друг друга, что дух захватывает. Открывается дорога к самоутверждению, к власти, которая манит и обещает…

Но ни Челебиджихан, ни Сейдамет, ни их соратники не знали, что история зачастую лишь дразнит посулами, неожиданно сворачивает не туда, куда бы хотелось, насмехаясь над надеждами, которые сама же породила, заставляя порой менять идеи и лозунги тех, кто поверил в фортуну.

Так и Челебиджихан за короткий срок вынужден был под давлением обстоятельств и жарких споров со сторонниками Сейдамета несколько раз менять свои лозунги и идеи, чтобы сохранить единство Курултая. Он мучительно искал компромисс и примирение с несогласными, даже предлагая ввести в правительство кроме представителей коренного народа и, также членов собрания народных представителей и даже большевиков.

Но и эта идея не была принята сторонниками Сейдамета, решившего отныне отвергать любые новации Челебиджихана, видя, как тот мечется, растерян, совершает ошибки.

Сейдамет, переманивший на свою сторону большинство Курултая, решил дать Челебиджихану последний бой, зная, что его давний друг не будет интриговать, обещать невыполнимое, лгать для того, чтобы сохранить за собой власть. Расчет был верный. Ради единства Курултая и правительства, а главное – для сохранения надежды на свободу крымских татар, Челебиджихан подал в отставку и уехал в степную тишь, в Буюк-Сонак…

А десять дней спустя большевики Фердавса, призвав на подмогу севастопольских моряков, разогнали Курултай и правительство Крыма…

И вот теперь, вернувшись в разоренный Акьмесджит, город как будто перевернутый вверх дном, Номан оказался неподалеку от типографии, еще недавно печатавшей часть тиража газеты «Миллет» и «Голос татар», в типографии Спиро, знаменитой тем, что в 1881 году выпустила в свет книгу Исмаил-бея Гаспринского «Русское мусульманство», ставшую популярной среди тюркоязычных читателей.

Номан еще издали заметил, что у дверей типографии стоял, переминаясь с ноги на ногу от холода, постовой-красноармеец. А невдалеке от здания мелькнула фигура знакомого охранника Велиджана. Многолетний служащий, видимо, пришел убедиться в сохранности имущества типографии.

Заметив Челебиджихана, Велиджан побежал ему навстречу, путаясь в своих красных шароварах.

– Хазрат, что делается, что делается? – восклицал Велиджан. – Видите, я изгнан этим чужаком с места своей многолетней службы, – кивнул он с отчаянием в сторону красноармейца… – Вы ведь свидетель, – продолжал изливать он переполненную впечатлениями душу, – Никто никогда не смел вынести без разрешения хоть один экземпляр ваших газет… А теперь выходит, все зарар-зевал …

И только теперь заметив, как измотан дорогой хазрат, Велиджан умолк, прижав к губам ладонь.

– На вас лица нет… Пожалуйте ко мне в дом, я недалеко живу. Слава Аллаху, мой дом пока не опечатан, жена моя и дочери живы-здоровы…

Велиджан от волнения, забыв о такте, несколько фамильярно обнял Челебиджихана за плечи, и они зашагали мимо наполовину вырубленного для топки сквера, отчего дорога к дому Велиджана показалась короче…

V

Едва мужчины сели за стол, жена Велиджана уже несла кофе и, смущаясь от присутствия в доме такого гостя, подала голос, чтобы не казаться до неприличия неразговорчивой:

– Дочерей, хазрат, мы отправили далеко, в степную деревню к родичам…

– Да, да, – с готовностью подхватил ее слова Велиджан. – Время такое… Наших девушек бравые солдаты задерживают под предлогом проверки документов… бывают случаи изнасилования. Вам ли говорить, какое это горе для мусульманской семьи…

После эмоционального монолога хозяин дома перешел на шепот, оглядывая потолок и стены, боясь, как бы кто не подслушал:

– Знаете, Джафер Сейдамет перед самым падением Акьмесджита бежал…

Чтобы не выдать волнения от услышанного, Челебиджихан машинально спросил:

– Куда – известно..?

– Одному Аллаху известно. В Турцию или в Румынию – другого пути нет. И знаете, новая власть, которую поначалу крымские татары приняли, как защитников от белых войск царя, то бишь большевиков, приказала под страхом смерти сообщать о местонахождении Сейдамета. Ищут повсюду, врываются в дома… Рассказывают, что люди Фердавса выдали несколько родственников Джафера, их или расстреляли, или еще держат под арестом как заложников. Требуют, чтобы те выдали, где скрывается беглец. – В знак особого доверия Велиджан прижал холодной ладонью руку Челебиджихана. – И вам советую, хазрат, куда-нибудь уехать, скрыться, пока вокруг неразбериха, зив-чув …

Отпив последний глоток кофе, Номан, обдумывая сказанное Велиджаном, медленно положил чашку на стол, сказал:

– Я должен разделить участь со своими сторонниками… Какая бы она ни была…

– Да, я знаю, – печально молвил Велиджан, хотя и был не согласен с доводами гостя. – Вы никогда не говорите пустое… Это я понял, читая ваши выступления на Курултае…

Челебиджихан решил не развивать эту тему из-за горечи воспоминаний и промолчал в ответ.

Велиджан, уловив настроение гостя, тоже деликатно промолчал. И в наступившей тишине показалось, что те, кто стучит в ворота дома, пытаются взломать их.

Велиджан испуганно вздрогнул и кивнул жене: мол, открой…

В комнату в сопровождении двух красноармейцев вошел с каким-то пакетом молодой кучерявый краснощекий человек, по первым словам которого Номан определили, что говор его – орта елакъ , выдает в нем уроженца средней части Крыма. Феску он сменил, повинуясь революционной моде, на фуражку и, едва ступив через порог, встретившись глазами снял головной убор и стал мять его в руке, пытаясь скороговоркой что-то объяснить.

– Татарин, говори по-русски. Черт вас поймет, – сделал строгое замечание один из сопровождавших военных.

Чтобы сбить с него спесь, Номан заметил:

– У нас в Крыму два государственных языка – крымскотатарский русский…

– Революционная власть отменила все ваши законы, – возразил суровый стражник, щелкая для убедительности пальцами.

Посыльный больше не раскрывал рта, протянул пакет Челебиджихану.

Тот молча открыл пакет и пробежал глазами содержимое – повестку с приказом муфтию срочно прибыть в Севастополь для допроса к руководителю Таврического губкома Ю.П. Гавену.

«Значит, следили за мной с самого Джанкоя», – мелькнула догадка у Номана.

Посчитав, что вопросы со стороны Челебиджихана излишни, все трое повернулись и покинули дом.

– Я поеду с вами, – решительно заявил Велиджан, удивляясь тому, что не заметил на лице Челебиждихана ни беспокойства, ни даже слабого волнения.

– Мои сопровождающие – те двое с оружием. Ждут у дома, – продолжал сохранять спокойствие Номан. – Тебе не стоит рисковать… Люди Фердавса могут обвинить тебя в том, что ты все эти дни укрывал меня в своем доме. Как пособника… Чтобы выслужиться перед новой властью, наши крымские готовы обвинить брат брата в самых фантастических преступлениях.

Они вышли из дома, думая, что сопровождающие с оружием ждут Номана на крыльце, чтобы этапировать его в Севастополь под конвоем на машине. И удивились, не обнаружив никого у дома.

Пока Челебиджихан и гостеприимный хозяин недоумевали, где-то неподалеку воздух разорвала резкая пулеметная очередь, истошные крики. Охранники инстинктивно побежали выяснять, в чем дело и что за крики.

Номан и Велиджан постояли у крыльца, ожидая их возвращения. Чтобы прервать тягостные минуты расставания, Велиджан проворчал:

– Кругом бардак, неразбериха… Хорошо, если ваших сопровождающих сразил пулемет… Самое время вам не в Севастополь, а в Турцию, хазрат. Сам Аллах открыл вам безопасный путь…

Чтобы Велиджан не вздумал сопровождать его на допрос, Челебиджихан, озадаченный не меньше хозяина дома отсутствием охранников, сказал, чтобы успокоить его:

– Подумаю и решу куда, и обязательно сообщу тебе.

– В Турцию, Турцию, – с маниакальной настойчивостью повторял Велиджан. – Когда барон Врангель прогонит из Крыма красную заразу, Вы, хазрат, вернетесь… Мы будем молиться и ждать…

VI

Отойдя в соседний сквер, Номан еще некоторое время ждал: а вдруг прибегут снова к дому Велиджана, запыхавшись, его сопровождающие охранники.

За эти полгода Номана уже второй раз вызывали на допрос в Севастополь. Подождав еще немного, Челебиджихан решил не искушать судьбу и добираться туда на попутных машинах, если повезет, на повозках, пешим ходом – ведь он хорошо знал дорогу, после того, как побывал на допросе у губернского комиссара господина Богданова.

Тогда в июле обстановка в Крыму разительно отличалась от сегодняшней, да и земляки чувствовали себя раскованнее и свободнее. Словно упиваясь этой свободой, за арестантской машиной, увозящей Челебиджихана в Севастополь, мчались на лошадях десятки его соратников, ведомые Джафером Сейдаметом, с которым они поклялись в вечной дружбе, еще будучи студентами в Стамбуле.

Размахивая кок байраком Крымской Республики, некоторые всадники даже обгоняли машины, как бы дразня охранников и давая им понять, что они не дадут в обиду своего лидера.

Воспоминания Номана об этом походе еще больше подогрел встреченный им по дороге в Акъмесджид, полковник Ржешевский, бывший в то время помощником губернатора.

Тогда в знойный июльский день Ржешевский был сильно озадачен, увидев за окнами кабинета начальника гарцующих всадников. Криками возмущения они выражали несогласие с тем, что Челебиджихана обвиняли в измене государству – ведь он не дал согласия губернатору на отправку мусульманских полков, созданных по решению Курултая, на фронты мировой войны.

Оказавшись на первом допросе и увидев перед собой непрезентабельного, грузного, страдающего отдышкой вельможу, с трудом поднимающегося с кресла, Челебиджихан сразу же оценил наигранную строгость Богданова.

И Челебиджихан решил, что после того, как даст вволю высказаться губернатору, угрожающему, обвиняющему в измене и других смертных грехах, Номан возьмет инициативу в свои руки и пойдет в наступление.

Сослуживцы характеризовали Богданова как человека энергичного, смелого, несмотря на многочисленные болезни, приобретенные им к сорока годам. Вместе с тем, он отличался мягкостью и добродушием, и, думая, что прислан сюда править надолго, вовсю старался приобрести популярность среды крымских татар. На этой его идее и решил сыграть Челебиджихан, давая понять Богданову, что с ним ведет диалог не рядовой крымский татарин, а уважаемый лидер своего народа.

По собранному по этому случаю досье на Челебиджихана Богданов видел, что перед ним высокообразованный интеллигент, твердо убежденный в своей правоте, поставивший пред собой еще с младых лет задачу послужить делу освобождения своего народа от гнета империи.

– Вы полагаете, что отказавшись отправить татарские полки на защиту Отечества, вы поступили правильно и патриотично? Ведь Крым еще не перестал быть частью единой России, – с некоторой наигранностью задал вопрос Богданов, боясь, что умный собеседник почувствует в его вопросе долю фальши.

Номан был готов к этому несколько расплывчатому вопросу. И посему твердым голосом, уверенно поначалу он заявил:

– Позвольте, господин губернатор, сделать мне следующее уточнение: я выступаю перед вами от имени большинства нашего народа, участвовавшего в выборах Курултая и правительства. А это более семидесяти процентов от всего населения Крыма. И если мы приняли решение не направлять на империалистическую бойню отцов, сыновей, братьев, голосовавших за нас граждан разных национальностей, то мы и в этом вопросе выполняли их волю. Я и мои соратники и дальше будем учитывать волю нашего миролюбивого народа, – отвечал Челебиджихан, не отводя глаз от пристального, пронизывающего его насквозь взгляда Богданова. – Надеюсь, мои высказывания не будут истолкованы превратно, – глянул он сторону маленького столика у окна, где Ржешевский со старанием записывал все, что говорилось.

Богданов, сделав усилие, поднялся с кресла и, повернувшись к большой, наполовину стены, карте Крыма, сделал в ней пометку карандашом и, резко повернув в сторону Челебиджихана поседевшую голову, слегка усмехнулся:

– Но позвольте, зачем вам армия, если она не набирает боевых навыков в войне, а разлагается, не выходя из казарм?

– Февральская революция и последовавшее за ней отречение царя принесло нам, крымским татарам, не только воодушевление и вдохновило на большие перемены. Но как часто бывает при смене строя и власти, поднимают голову разного рода анархисты, не признающие никаких законов и правил. И Крым наш не избежал такой напасти. И мы вынуждены были призвать в нашу армию молодых мужчин, чтобы защитить всех живущих в Крыму от грабежей, произвола, мародерства…

Богданов прислушался, будто последние слова Челебиджихана еще витали в воздухе, вместе со звоном его упрямого голоса.

– Чем же вам досадила царская власть, хочу я понять? – снова наигранно осведомился Богданов.

Уловив в словах губернатора добродушные нотки, Номан воодушевился и заострил полемику откровенным высказыванием:

– Многим, если не сказать всем. Почти сто сорок лет фактического геноцида только мы могли терпеть, не поднимая бунтов, восстаний, всегда и во всем настроенные миролюбиво, уповая лишь на милость Господа нашего… Скажу вам без эмоций и кратко о преступлениях империи против моего народа, Правдивость моих слов вы можете проверить из открывшихся для изучения архивов царской охранки… Так вот, перечислю основное в этом давлении и угнетении. Всяческие кары, аресты, штрафы за совершение нами мусульманских обрядов, дабы выветрить из нас дух нашей религии. Заодно мусульманское духовенство обвиняли в саботаже всех решений, приходящих из центра и даже бунтах против властей, чего на самом деле никогда же было. Плюс к этому – обыски и аресты в домах, мечетях, медресе, якобы за хранение недозволенной литературы. Сотни лет не одно поколение мусульман свободно совершало хадж-паломничество к Святым местам – на это тоже был наложен запрет под страхом судебного преследования. Дошло до того, что власти стали напрямую вмешиваться в подбор кандидатов на должность имамов мечетей и медресе и даже верховного муфтия, дабы это были послушные, лояльные люди, заодно работающие на охранку и доносящие о настроении среди прихожан… А то, что под разными предлогами не позволяли проводить Курултаи, съезды и собрания крымских татар? А чем властям мешали благотворительные общества, оказывающие помощь нуждающимся, беднякам? И они попадали под запрет… Разве перечисленное мною недостаточно, чтобы терпение народа лопнуло и главной его мечтой и целью стало отделение от прогнившей империи?! – вдруг решительно поднялся со стула Челебиджихан, думая, что так его вопрос будет лучше слышен и понятен Богданову и писарю Ржешевскому.

– Продолжайте, – примирительно поднял руку губернатор. – Знать мне все это очень важно для работы. Я хочу понять чаяния вашего народа и заслужить его доверие. Окрики и преследования – это не мой стиль и не моя задача… Хотя жестокая империалистическая война продолжается, и за военными заботами и ура-патриотизмом многое из мирной жизни окраин пустили на самотек или, как вы заметили, отдали на откуп анархистам и всяким проходимцам…

Номан сел и сосредоточенно задумался, затем сказал:

– Продолжу из самого накипевшего… Если духовенство не раболепствовало перед чиновниками, не выполняло их указаний, то их громогласно обвиняли в панисламизме и пантюркизме… Говорю это со знанием дела, ибо учился в двух медресе… Кстати, о школах религиозных и светских. Чиновники под разными предлогами были против открытия новых и расширения старых школ для крымских татар. Учителей также держали под нажимом, устраивали обыски у них в домах, арестовывали и высылали в глухие уголки полуострова. А жесточайшая цензура и закрытие печатных изданий на крымскотатарском языке – все это делалось для того, чтобы наш народ оставался отсталым, ограниченным, далеким от достижений мировой цивилизации, без новых знаний и научных открытый. Такова на протяжении десятков лет была культурная политика царизма… А для того, чтобы мы лишились корней и забыли, кто мы есть – массово переименовывались исконно крымскотатарские названия городов и поселков, рек и озер, тем самым прививая нам топографический кретинизм… И так продолжалось, повторяю, все сто тридцать шесть лет царского владычества…

Из-за нарастающего шума за окнами кабинета последние слова Челебиджихан сказал громко, во всеуслышание. Богданов выглянул в окно и отпрянул, оглушенный криками конной и пешей толпы, требующей освобождения Номана.

Вконец обескураженный губернатор вынужден был приказать Ржешевскому:

– Пойдите, успокойте их. Скажите: хотя Челебиджихан за отказ подчиниться приказу высшего командования заслуживает длительного тюремного заключения, но ради спокойствия в Крыму данным мне правом освобождаю от ответственности их лидера.

Ржешевский вышел за дверь, а Челебиджихан устало сел напротив Богданова, но сказал все так же убежденно, твердым голосом:

– Дальше мы так жить не хотим и не будем, даже если меня и моих соратников поведут на расстрел как изменников…

– Да, я должен глубже, по архивным материалам изучить все то, что вы сказали, – неопределенно ответил Богданов.

Ржешевский вернулся обескураженный, неся кипу листов, положил их на стол перед начальником.

– Здесь пятнадцать тысяч подписей с требованием немедленно освободить этого господина, – с легкой иронией в голосе доложил Ржешевский. – Очень горячие ребята, орут, не дают мне вставить слово. Словом, давят…

Богданов удивленно поднял густые брови и хмыкнул:

– Столько…? Так это почти половина населения… Горячие, как вы сказали, могут и взбунтоваться… Знаете, Ржешевский, моя задача здесь наладить теплые отношения с крымскими татарами, добиться их доверия – только тогда все наши задумки, дела воплотятся в жизнь. А как же иначе? Как без поддержки татар – коренного населения? Проводите господина Челеби к его землякам, пусть возвращается с Богом… И вдруг обратился к Номану. – Только ни на минуту не прекращайте то, что задумали. Время невероятно ускоряется из-за войны и бунтов, схватки белых и красных. И неизвестно, сколько лет и даже месяцев отведено мне, чтобы сдружиться с вашим народом и хоть чем-то помочь ему. Потому и вы не покладайте рук. Если я увижу, что вы создали работоспособную администрацию и по-прежнему пользуетесь доверием избирателей, партия кадетов, которую я представляю, по моему предложению поставит вопрос в Государственной думе о признании независимости Крымской республики…

Челебиджихан знал, как славно потрудился Джафер Сейдамет, убеждая народ и собирая подписи под петицией о его освобождении. Не меньше потрудился над этим и наставник Номана Али Боданинский , подняв такой шум в газетах, так обличая нынешнюю власть, покусившуюся на высшее духовное лицо – муфтия, что даже царь, если бы он не отрекся от престола, дрогнул…

Первое, что увидел Челебиджихан, выйдя из здания губернатора – гарцующего в нетерпении своего коня – Фарию. Какой-то односельчанин пригнал его сюда за сотни километров из Буюк-Сонака, уверенный, что хозяина коня освободят.

Под одобрительные возгласы толпы Челебиджихан залихватски вскочил в седло и поскакал в сторону Бахчисарая, ведя за собой конный отряд…

VII

Свой вынужденный визит к Богданову Челебиджихан вспоминал теперь во время второго за полгода вызова на допрос в Севастополь.

Номану Севастополь всегда казался чуждым, возникшим не из естественной природной среды, как Бахчисарай или Кезлев. Степняк, выросший на вольном воздухе, он чувствовал, как улицы города сдавливают его, не давая дышать полной грудью.

Сейчас же его тревога возрастала во сто крат. И не потому, что Сейдамет, Боданинский и его соратники в случае чего не придут теперь на помощь. И не потому, что вообще ждать помощи неоткуда. Все годы, которые он прожил, все дела, которые он совершил, все теперь сжалось до минимума и стало его ответом перед самой судьбой.

Какое-то время, прячась за деревьями и выступами домов, шел за Челебиджиханом, крадучись, Велиджан, пока не исчез из виду муфтия. Видимо, это он протрубил знакомым, что муфтия вызвали на суд. И уже на окраинах Акьмесджита Челебиджихана хотели сопровождать как телохранители молодые люди. Номан убеждал их не делать этого. За помощь муфтию могут пострадать их родители и дети… Ведь сейчас любой добрый шаг крымского татарина власти могут воспринять, как неповиновение и угрозу новому порядку.

Богданов, желавший стать в глазах крымских татар добрым, порядочным губернатором, наместником, засевшим даже за изучение местного языка и обычаев, оказался провидцем, когда утверждал, что за полгода-год надо успеть сделать для Крыма столько, сколько не делалось за десятки прошедших лет из-за того, что само время взбаламутилось от ускорения. Уже в середине декабря, менее чем через полгода со дня его разговора с Челебиджиханом, матросы Севастополя, ведомые трибуном и агитатором Юрием Петровичем Гавеном, вынудили кадета бежать в Болгарию, откуда Богданов перебрался в Париж.

А за это время, сменив друг друга, Челебиджихан и Сейдамет – лидеры малочисленного народа, оказавшегося между молотом и наковальней больших, воюющих между собой сторон – оба оказались в проигрыше, зачастую от независящих от них обстоятельств…

Самолеты, поезда, машины не летали, не ходили, не двигались, а если и двигались, то навстречу между красными и белыми в братоубийстве.

Челебиджихан часть дороги преодолевал пешком, часть – на повозках и телегах незнакомых людей, озабоченных своими делами, оторванных от дома, они не интересовались, куда и зачем едет этот элегантно одетый крымский татарин.

Лишь раз Челебиджихана посетило нечто вроде поэтического вдохновения, впечатлившего его в пути: «Время – великий двигатель, великий соблазнитель, великий плут и лгунишка, великий любовник старых дев, великий комбинатор для всех, кто мечтает переделать этот безумный, безумный мир…». Напрягся было, чтобы облечь все это в рифму, но вдохновение быстро улетучилось. Зато вернулось в памяти изречение Конфуция, заученное им во время учебы в Петербургском университете: «Благородный муж заботится об общих, не партийных интересах, а низкий человек, наоборот, заботится о партийных, а не об общих интересах…» Номан, любивший во всем точность и емкость, слегка переделал текст китайца: «Благородный муж универсален, а не партиен, а низкий человек партиен, но не универсален…»

Вспомнил хадис пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха!): «В поисках знаний мусульманин должен отправиться даже в далекий Китай…».

Должно быть, само время слегка поправило его маршрут и привело его не в Севастополь, а в рыбацкий поселок Кача. Отсюда достичь Севастополя можно было лишь по морю…

VIII

Кача была обычным рыбацким поселком, каких с одинаковыми хижинами, опутанными вдоль и поперек сетями и рядами лодок, было множество вдоль берега Черного моря.

Революционная горячка, огненный шквал страстей еще не добрался сюда из Севастополя… Хотя местный казак Ермолай-Ерошка самолично объявил себя командующим всем рыболовецким хозяйством Качи, объединив в артель, и велел в виде дани всех выходящих в море на ловлю, одаривать его многочисленное семейство одной третьей частью улова.

Рыбаки нынче не уходили за километр от берега – дальше по запретной зоне сновали взад-вперед баржи, баркасы, перевозившие военные отряды из Севастополя.

В последнее время почти вся рыба попадалась с непомерно отяжелевшими брюхами. Ловко орудуя ножами, рыбачки извлекали из покрасневших брюх ставриды, луфарей странные предметы — медные пуговицы, серебряные и золотые зубные коронки, целые зубные протезы и во множестве стреляные гильзы.

Подобный улов, который сами рыбаки называли «дарами морских коньков», честно делили с вечно пьяным командующим хозяйством.

Никто в поселке не обратил внимания на одетого с иголочки Челебиджихана, хотя с некоторых пор здесь одевались кто во что горазд. Казачки поверх гимнастерок натягивали шелковые ночные сорочки, головы покрывали шляпами из парижских домов мод – все это обменивали на сушеную воблу у моряков, очистивших дома буржуазии Севастополя.

Сам Ермолай-Ерошка разгуливал по поселку в татарской барашковой шапке, в тулупе из овчины и хромовых сапогах, стянутых с ног убитого белогвардейца.

Челебиджихан прошелся по влажному песку к первым хижинам.

В мутном окне хижины показалось лицо мужчины, голова которого была перевязана полотенцем. Он глянул на Челебиджихана и спрятался.

Теперь уже с опаской подняла голову к окну женщина в бардовой феске, долго всматривалась в шагающего взад-вперед Номана, мучительно вспоминая знакомое лицо.

Муж и жена стали торопливо рыться в комоде, пока не нашли фотографию, вырезанную из газеты. И выразительно глянув друг на друга, воскликнули одновременно: «Так это муфтий Челебиджихан!»

Мужчина, поначалу перепугавшийся, – звали его Мердан – был в поселке одним из агитаторов, убеждавших местных крымских татар ехать на выборы Курултая.

Узнав от гостившего здесь недавно зятя, что Челебиджихан добровольно ушел в отставку, а Сейдамет сбежал, Мердан, не доверяя ни белым, ни красным, теперь редко выходил в море, жалуясь на головные боли.

Мердан тихо открыл дверь, глянул по сторонам и еле слышно позвал Номана:

– Хазрат! Будьте гостем. Отогрейтесь с дороги, – и торопливо семеня за гостем в хижину, говорил скороговоркой: – Я нем, как рыба, ни о чем не буду спрашивать, если вы сами не соизволите рассказать, что вас привело на самый край света…

– Арзы! – крикнул он жене.

Арзы, несмотря на свой преклонный возраст, ловко смахнула со стола крошки хлеба и через минуту уже несла кофе.

Номан скромно уселся за край стола и, прошептав молитву, обхватил озябшими руками горячую чашку. Арзы заметила, что у гостя длинные, тонкие пальцы и подумала невпопад с чисто женской логикой: «Такой человек, а пальцы тонкие, как у музыканта…»

После недолгого молчания Челебиджихан вынул карманные часы, блеснувшие серебром, и сообщил хозяевам:

– Меня вызвали в Севастополь…

Мердан впервые открыто посмотрел в лицо Номану, не заметив волнения в его глазах, и глухо произнес:

– Как же вы туда доберетесь…?

Сделав последний глоток кофе и почувствовав в груди тепло, Челебиджихан снова в нетерпении глянул на часы.

– Из Качи теперь туда ничего не ходит. Ходил небольшой катер, но его конфисковали матросы, – добавила Арзы и так выразительно глянула на мужа, что тот засуетился.

– Я вам помогу. Доставлю в целости-сохранности. Вдоль берега на лодке… Да, непременно, – говорил он, больше обращаясь к Арзы.

Прочитав краткое дуа , Челебиджихан встал, поклонился хозяйке и вышел следом за Мерданом из хижины.

Двое мужчин вместе толкнули лодку по песку к воде. Мердан ловко прыгнул, приладил к мелкой волне весла и помог Номану устроиться на хвосте суденышка, издающего от ветхости звуки, похожие на клекот чаек.

Лодка тихо поплыла вдоль берега, огибая острые выступы. Благо море тихое, почти безмятежное, серое, местами цвета запотевшего зеркала.

Лодка, словно обладающая нюхом гончей собаки, сама плыла по мелководью – Мердан лишь касался веслами поверхности воды.

От удушающих запахов гниющих водорослей и всякой дохлятины – кошек, чаек, рыбы – Челебиджихан почувствовал головокружение.

Все еще смущаясь именитого гостя, Мердан лишь краем глаза поглядывал на него, отмечая про себя, как почти неузнаваемо изменился Номан со времени их последней встречи на Курултае в ханском дворце. В его глазах не было живого, огненного блеска, так запомнившегося рыбаку.

Неожиданно в такт своему настроению лодочник затянул хриплым, зазывным голосом:

Кельды дувурдан вапур, порткъа янашты,

Беклеп тургъан тувгъан — урув, зув-чув джылышты.

Биз вапургъа минген сонъ ,копюрди денъиз.

Адымызны унутынъыз, муаджир денъиз…

Песнь переселенца, которую вновь и вновь пели поколения крымских татар, в разные годы изгнанные с родины, настроила Челебиджихана на печальную волну, и, подпевая Мердану, он ощущал себя в нынешнем своем положении одним из муаджиров.

Мердан неожиданно умолк и чуть приподнялся, чтобы разглядеть проплывающую мимо баржу. В ней мужчины разглядывали поверхность моря в бинокли. И, обмениваясь шутками, тянули за борт набухшие, прыгающие, как надувные шары, трупы. Обычные мародеры, слегка изменившие статус своей профессии – труподеры.

Добычей труподеров были утопленники с привязанными на шее булыжниками. Течение уносило их подальше от берега, где кроме стай хищных рыб – любителей полакомится глазными яблоками, утопленники становились добычей охотников за золотыми коронками, которые выдергивали их из открытых челюстей щипцами, как заправские дантисты, не гнушались они и часами, очками, медными пуговицами на шинелях и царскими офицерскими знаками на погонах.

Зная о впечатлительной натуре Челебиджихана, Мердан с отвращением отвернулся и промолчал.

От увиденного Челебиджихан зримо представлял: его земляки, вынужденные бежать с Крыма в разные годы, чтобы достичь берегов Турции, вот так же становились легкой добычей для хищных рыб, погибая в волнах Черного моря…

Как будто читая его мысли, Мердан подал голос:

– Здешние крымские татары перестали питаться рыбой… Это все равно, что поедать мясо своего брата, так, хазрат?! Мы не хотим для себя зарар-зевал .

IX

Челебиджихан предстал на допрос у Гавена в своем обычном парадном костюме, чем нимало удивил губернского комиссара. В черном шерстяном пиджаке покроя редингот, в жилетке с карманом для часов, в модных, такого же цвета, что и пиджак, брюках в тонкую белую полоску. Ворот пиджака лишь слегка прикрывал белую накрахмаленную манишку со стоячим воротником и манжетами: их оттенял большой галстук в виде бабочки – и на всем этом – ни пыли дорог, по которым проехал или прошел пешим ходом Номан, ни белых пятен морской соли от езды на лодке.

Челебиджихан так одевался еще со студенческих лет в Стамбуле и Петербурге и с тех пор не изменял своим вкусам и привычкам.

Человек, не напуганный, с независимым видом вошедший в кабинет к Гавену, почему-то больше всего возмутил сопроводившего его матроса. Он хотел было замахнуться со словами: «Сними, татарин, перед командиром свой колпак!», но Гавен жестом остановил его порыв.

«Видимо важная птица», – подумал матрос, потирая руки, – «Раз его решил допросить сам Гавен…»

Латыш Ян Эрнестович Дауман как истовый большевик-космополит взял себе несколько непривычную фамилию – Гавен и имя Юрий Петрович. Гавен достал из стола папку-досье на Челебиджихана, хотел начать строго, леденяще холодно, но не сразу сумел подобрать первых слов для человека, предельно собранного, всем своим видом показывающего, что несмотря на лихолетье, не изменился ни в чем, даже в одежде.

Юрий Петрович в кровавых стычках сумевший показать силу, обязан был быть жестоким. Он постоянно чувствовал, как незримо в его кабинете присутствует дух Землячки, приставленной следить за ним: не остужается ли в председателе Севастопольского горкома большевиков пыл и страсть революционера.

В недавний свой инспекционный приезд в Крым, она, просматривая протоколы допросов и меру наказания чуждых элементов, обвинила Гавена в мягкотелости, гнилой буржуазной терпимости, угрожая поставить перед вышестоящей властью вопрос об увольнении Юрия Петровича со всех должностей и отправки его на фронт. Поставила Гавена на трехмесячный испытательный срок, заявив в отношении врагов: «Запрещаю тратить на мерзавцев патроны, отныне топить всех в море…»

Гавен, так и не сформулировав первый вопрос к Челебиджихану, приказал матросу, ссылаясь на свою занятость более важными делами: «Поместите сего господина пока в следственный изолятор…»

A сам подумал: «Нельзя к муфтию мусульман относиться, как к заурядному преступнику».

Знакомясь с собранными против Челебиджихана сведениями из разных источников – слежки, доносов, из его выступлений перед соратниками, Гавен понял, что в каких-то вопросах, он нашел в Номане, если не единомышленника, то человека близких взглядов в неприятии массового кровопролития, захлестнувшего Крым.

Пройдя по коридору, где прислонившись к стене, отдыхали солдаты, покуривая махорку, матрос вновь скривил рот, глянув на барашковую шапку Челебиджихана, и одним махом сбил ее с головы арестованного.

Он подхихикнул, победно глядя на отдыхающих, но вдруг услышав повелительный голос Номана, слегка вздрогнул:

– Сейчас же подними!

Не ожидая окрика от подследственного, матрос глянул на дымящих махоркой, как бы ища у них поддержки.

– Подними! – Казалось, вздернутые пышные усы Номана усиливают его голос.

– Рудольф! – крикнули матросу. – Швырни колпак в нашу сторону, сделаем из нее пепельницу.

На шум выглянул из двери помощник Гавена, сидевший за пишущей машинкой. Неодобрительно кашлянув, помощник хотел было сделать замечание, мешающим сосредоточенно работать его начальнику. Рудольф, поежившись от его неодобрительного взгляда, нагнулся, чтобы поднять шапку, но из-за маленького роста и коротких рук сделал он это со второй попытки.

Рудольф невзлюбил не только головной убор, но его хозяин, ему казалось, будто шапка помогает ему ходить прямо, с независимым видом…

Х

Рудольф велел охраннику не спускать глаз с Челебиджихана, а сам удалился, поглаживая рукой ствол винтовки, будто наполнялся от нее энергией.

Охранник-альбинос грубо толкнул Номана в камеру и запер за ним дверь на замок.

На Номана дохнуло леденящим холодом от стен и от земляного пола.

По камере – два шага в длину и два в ширину – Челебиджихан расхаживал, чтобы согреться, не отводя глаз от надписей на облезлых стенах. Они были выцарапаны и написаны кровью: «Умираю за Родину», «Отдаю жизнь за царя-батюшку», «Прости меня, Леокадия Петровна. Береги детей», «Кто отомстит за нас блудной дочери Маркса-Ленина – губительнице русских душ Землячке?!» Далее был автограф на крымтатарском языке: «Джисми инсан бир фенердир, Акьибет бир кунь сенер» .

Первая мысль, посетившая знатока юриспруденции Челебиджихана: «Дадут ли адвоката?», но тут же горько усмехнулся абсурдности своего вопроса.

Мысль его была прервана шорохом – из дыры в углу камеры показалась морда крысы, которая, будто передразнивая нового усатого знакомого, пошевелила мокрыми усами. Она несколько раз обежала вокруг Номана, обнюхивая его со всех сторон. И, будто в чем-то разочаровавшись, поскрежетала зубами и медленно, вразвалку ушла в нору.

Челебиджихан снял пиджак и засунул его в дыру, услышав в ответ недовольный визг.

Из решетчатого окна под самым потолком не видны ни двор, ни улица, не слышно звуков…

Ни адвоката, ни воды, ни еды, ни матраса на полу. Примирившись с. этим, Челебиджихан лег, вытянувшись по весь рост. И почувствовал такую усталость и тяжесть в теле, будто оно сразу приросло к земле.

Гордость не позволяла ему стучать неистово кулаками по железной двери и просить похлебки или воды.

Заснуть не удалось из-за крыс, разрывающих в клочья его пиджак. Их интересовало, наверняка, жив ли еще хозяин одежды…?

Обрывочные воспоминания, сменяя друг друга, из детства перекинулись на улочки Стамбула, где он любил гулять в одиночестве. Вспомнился один из его преподавателей в университете – Али Эмери-эфенди, случайно обнаруживший на рынке старой книги манускрипт на арабском ХI века «Диван лугат ат-тюрк» Махмуда ал-Кашкари . Радовался эфенди, как ребенок, листая полуистлевшие страницы книги.

Предложил Номану вместе перевести манускрипт на турецкий и даже нашел издателя-арабиста Рифата Бильге…

Но Челебиджихан был всеми мыслями уже в Петербурге, где в тамошнем университете началось брожение студентов-бунтарей…

Мысль его снова перелетела в камеру. Подумал, что без воды и пищи, в обществе голодных крыс – не что иное, как психологическое давление на подследственного. И в следующую ночь ему, наверняка, не дадут уснуть, оставив гореть яркий свет.

XI

Едва матрос Рудольф ввел Челебиджихана в кабинет, Гавен, почувствовав легкое волнение, снова растерял твердость, солидность и превосходство, словно Номан действовал на него магически.

Отрезвляла Гавена Землячка, державшая Юрия Петровича под подозрением. Розалия Самойловна вновь и вновь повторяла, что «бывшие» – «отработанный историей материал».

Протоколист за пишущей машинкой заметил, как смягчилось холодное по природе, бесстрастное лицо латыша, едва Челебиджихан переступил через порог.

Гавен передвинул со стола папку-досье и стал листать страницы.

«Листай – не листай, – подумал протоколист-лейтенант, почему-то испытывающий к Гавену неприязнь, причину которой не мог себе объяснить. – Татарин все равно – отработанный материал…»

Гавен предложил Челебиджихану сесть на стул напротив и кивнул лейтенанту за машинкой: мол, начинаем…

– Назовите имя и фамилию…

– Номан Челебиджихан…

– Род занятий? – Гавен листал бумаги, по готовому тексту задавая вопросы.

– Муфтий Крыма и мусульман Украины, Литвы и Польши, – сдерживая дрожь в голосе, ответил Номан, хотя и чувствовал, что усталость моментами переходит в нервное возбуждение.

– Антигосударственную деятельность вы начали еще будучи студентом. Совместно с Джафером Сейдаметом сколотили «Общество крымскотатарской учащейся молодежи» … Кстати, где сейчас находится Сейдамет? Куда сбежал? Между друзьями нет секретов, не так ли?

– Этого я не знаю, – кратко и холодно ответил Номан. – Когда он скрылся, мы находились в разных концах Крыма.

– Если бы знали, то поделились бы с нами? – лукаво глянул на подследственного Гавен. – Ведь сотрудничество со следствием смягчает, а то и вовсе снимает подозрения…

– В данном вопросе оперировать понятиями «если» и «вероятно» не имеет смысла. Это все равно, что утверждать: если бы на землю упал метеорит, история пошла бы другим путем. Не было бы смысла в революциях и восстаниях, – Номан вдохновился, нащупав свой обычный в таких случаях полемический настрой.

Лейтенант за машинкой поймал себя на том, что заинтересовался подследственным, подумав: «Умен бестия…»

Гавен, обдумывая следующий вопрос, погладил гребнем бороду и усы.

– А родственников беглого вы смогли бы распознать…? Ведь вы с Сейдаметом дружили семьями. Мой вопрос все о том же: согласившись сотрудничать с нами, вы реабилитируете себя…

– Я не чувствую себя виноватым, чтобы подыгрывать следствию! – твердо заявил Номан. – Все, чем я занимался, я делал по мандату народа…

Гавен понимал, что разговор с Челебиджиханом становится бессодержательным и бессмысленным. И если бы над ним не довлела Землячка, отпустил бы Номана на все четыре стороны.

– Кстати, о вашей деятельности, – продолжил, скучая, Гавен. – Чтобы противостоять националисту Сейдамету, вы даже подумывали вступить в союз с коммунистической группировкой Фердавса в Курултае… Вы метались из одного лагеря в другой, то ли из-за политической неопытности, то ли из-за своего противоречивого характера, – в форме вопроса и одновременно утверждения, продолжал Гавен, только сейчас заметив, что в отличие от первого раза, Номан предстал перед ним в жилетке, отдав пиджак английского покроя на съедение крысам. – Ваши ближайшие соратники-сепаратисты – Халил Чапчакчи, Амет-эфенди Озенбашлы, Сеит-Джелал Хаттатов, и что самое примечательное – с нами плечом к плечу в едином строю стал и Али Боданинский, который был для вас моральным авторитетом . Все перечисленные мною историки, поэты, просветители, можно сказать, – сливки крымтатарского общества, все они поняли, что только большевики открывают для Крыма светлые перспективы… принесут обездоленным свободу и процветание…

Слушая его, Челебиджихан отметил, что в отличие от многих, присланных ранее решать судьбы Крыма, Гавен произносит имена его соратников четко, без ошибок, в соответствии с местным тюркским колоритом.

На все доводы Гавена Челебиджихан ответил со всей искренностью:

– Мне казалось, что придя в Крым, большевики выложат свой путь лавровыми ветками мира и дружбы, а не тысячами трупов невинных жертв – крымских татар, русских, украинцев, греков… Что же касается моих бывших соратников и близких друзей, у них могли быть разные причины к сотрудничеству с вами, о которых я не хочу распространяться. Но вскоре они поймут то, что, к сожалению, понял я, несмотря на молодость и политическую неопытность.

– Интуиция поэта? – с легкой иронией произнес Гавен. И добавил: – Но в одном деле, о котором скажу чуть позднее, вы должны сотрудничать с нами. Дело касается предавшего вас Джафера Сейдамета…

Только теперь Челебиджихан догадался, что речь идет о родственниках Сейдамета, арестованных, – о них обмолвился еще Велиджан.

– Не могу обещать, – произнес Челебиджихан после паузы. – Скажу откровенно, если то, о чем вы просите не будет противоречить моим принципам…

Гавен, выслушав его, вдруг подумал: «А не выпустить ли мне его на свободу», – и сам, испугавшись крамольной мысли, прижал ладонями виски, – Ведь он в списке Землячки…»

– Судьбы тех, кто взялся хоть в чем-то изменить мир, чреваты непредсказуемостью, – вдруг заключил Гавен…

Он хотел еще что-то добавить, но его прервал дежуривший за дверью Рудольф. С криком: «Приехала бой-баба на тачанке!», он стал у порога, уловив, как слегка побледнел Гавен, еще не до конца прогнавший мысль о невиновности Челебиджихана…

XII

Вернувшись в камеру, Челебиджихан обнаружил на полу старый матрас. Почувствовав легкое головокружение, растянулся на нем – в нос ему ударил чужой запах пота.

В наступившей тишине, он вдруг услышал за стеной слабый стук и еле слышное бормотание.

Челебиджихан вынул из дыры полуистлевший пиджак и прислушался. Ни одна крыса не выбежала к нему в камеру, видимо увлеченная слежкой за новыми арестантами. Номан уловил несколько несвязных слов: «зортопуз», «боштан къуру», «ел-ерукъ» , из чего было трудно понять весь разговор. Лишь от услышанной родной речи сердце его смягчилось и он, расслабившись, уснул.

Проснулся Номан от лязга открываемых дверей. Вездесущий матрос Рудольф, загадочно позванивая ключами, повел Челебиджихана к двери соседней камеры, распахнутой настежь.

В полумраке камеры Номану на глаза попал Гавен – он заискивающе смотрел на женщину, нервно расхаживающую по камере. Продолговатое лицо с гладко причесанными назад волосами над высоким мужским лбом, узкие черные блестящие глаза напрочь затушевывали черты ее пола. И даже презрительно скривившийся рот, казалось застывший навсегда, указывал на ее излишнюю эмоциональность, доходящую до истерики…

– Розалия Самойловна, вот арестант, который сумеет опознать, – кивнул Гавен в сторону Челебиджихана.

– Славно! Славно! – воскликнула Землячка, краем глаза глянув на Номана и отступая к стене. – Пусть опознает, – обратилась она к Гавену, таким тоном, что кроме него, ни Номан, ни старик с молодой женщиной не заслуживают внимания.

Гавен, легко коснувшись локтем Номана, наигранно строго спросил:

– Признаете ли вы этих татар родственниками Джафера Сейдамета? Повторю еще раз, если вы подтвердите их родственную связь, вас могут освободить от наказания… Нас больше интересует сбежавший Сейдамет …

Номан напряженно смотрел на своих земляков – на их вздувшиеся, окровавленные лица, переводя взгляд от старика к его дочери. Да, отца и дочери, потому что вспомнил далекое, когда праздновать Хыдырлез собрались в селе Кызылташ, на родине Сейдамета, вся его ближняя и дальняя родня, еле уместившаяся за тремя столами. Имена представленных ему гостей Номан не запомнил, но то, что старик, приехавший с дочерью из Буюк-Онлар, были названы также родичами Джафера – в этом Челебиджихан сейчас был уверен.

Пока земляки смотрели друг на друга бесстрастно, сдерживая эмоции, Рудольф, желая лишний раз выслужиться, смахнул с головы старика красную феску и бордовую с головы женщины, заявил:

– Так-то лучше вспоминать…

Возмущенный до предела Челебиджихан твердо заявил:

– Нет, они не родня Сейдамету! – И тут же услышал приказ Землячки:

– Татарин, подними правую руку ладонью ко мне!

И едва Номан поднял руку, как она выстрелила ему в ладонь из маузера, добавив:

– Кровь освежает память…

В первые минуты Номан, скорчившись от боли, присел было в углу камеры, но надзиратель, крепко вцепившись ему в плечо, стал подталкивать слабеющего Челебиджихана в камеру рядом.

Номан с трудом снял рубашку, разорвал ее и завязал руку, лег на матрас, чувствуя тошноту и слабость. Услышал, как из соседней камеры скребут, расширяя дыру в углу и голос старика:

– Хазрат, ва-Ллаху хайрун хафизав ва-хуа архаму р-рахимин.

Номан сел и обратил свой взор к надписям на стенах. Особенно его впечатлила эта, найдя отклик в его сердце: «Джисми инсан бир фенерд! Акькибат бир кунь сенер…»

Кровь продолжала стекать по его указательному пальцу. И Челебиджихан стал выводить окровавленным пальцем чуть ниже взволновавшей его надписи:

Ант эткенмен, миллетимнинъ ярасыны сармагьа,

Насыл болсун бу заваллы къардашларым чюрюсин?

Онлар ичюн окюнмесем, къайгьырмасам, яшасам,

Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын!

Ант эткенмен, шу къарангъы юрткъа шавле серпмеге,

Насыл болсун эки къардаш бир-бирини корьмесин?

Буны корип бувсанмасам, мугъаймасам, янмасам,

Козьлеримден акъкъан яшлар дерья- денъиз къан болсун!

Ант эткенмен, сёз бергенмен миллет ичюн ольмеге,

Билип, корип миллетимнинъ козьяшыны сильмеге.

Бильмей, корьмей бинъ яшасам, Къурултайлы хан болсам,

Кене бир кунь мезарджылар келир мени коммеге.

Я поклялся пред народом его горе остудить,

Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?

Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,

Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди.

Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,

Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?

Если ж я, поклявшись светом – и не вспыхну, не сгорю,

Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.

Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!

Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.

Что мне жизнь… ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,

День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.

(перевод Лили Буджуровой)

Кровавые строчки не растекались и затвердевали, как бы подчеркивая особый смысл клятвы.

XIII

Утро 23 февраля последней недели перед весной выдалось солнечным. Косые лучи солнца пробивались сквозь легкие облака, смешивая яркие полосы с темными. Но такое утро тревожило Землячку – ее мучила мигрень, сверля голову до умопомрачения. Спала она, как обычно четыре часа, считая дневные заботы и кровавые хлопоты – наркотиком. Самолюбие не возбуждал даже панегирик в ее адрес, прочитанный накануне в газете за подписью Демьян Бедный:

«От канцелярщины и спячки,

Чтоб оградить себя вполне,

Портрет товарища Землячки повесь, приятель, на стене…

Бродя потом по кабинету,

Молись, что ты пока узнал

Землячку только по портрету:

Сто раз грозней оригинал…

Она отшвырнула газету и встала с кровати. Поскольку все женские инстинкты в ней давно атрофировались – она не принимала утреннюю ванну, не прихорашивалась, не красила губы и не пользовалась духами. Без ухода за кожей ее тело огрубело, потемнело и потрескалось.

Волосы она стригла самолично, не доверяя это занятие парикмахеру, укороченные зачесывала гладко назад. Обрезанные волосы она аккуратно складывала в перламутровую коробку и носила всегда с собой в комиссарской сумке, веря в их охранительные свойства. Две веры вдохновляли ее – вера в очищающую силу революции и магическая вера в свои волосы, охраняющие ее от напастей.

От сквозняка открытого окна, заскрипели двери, меж ставнями которых был зажат пулемет.

Несмотря на десять стен охраны в коридоре гостиницы, при малейшем шорохе Землячка тут же залегала за пулемет, и фигура ее принимала такую форму, будто пулемет слился с ней, и тело «бой-бабы» было продолжением холодного металла.